Abdul Wachid B.S. (Penyair, Guru Besar Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia, dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di Purwokerto)

Kelas Sastra yang Sunyi dari Rasa

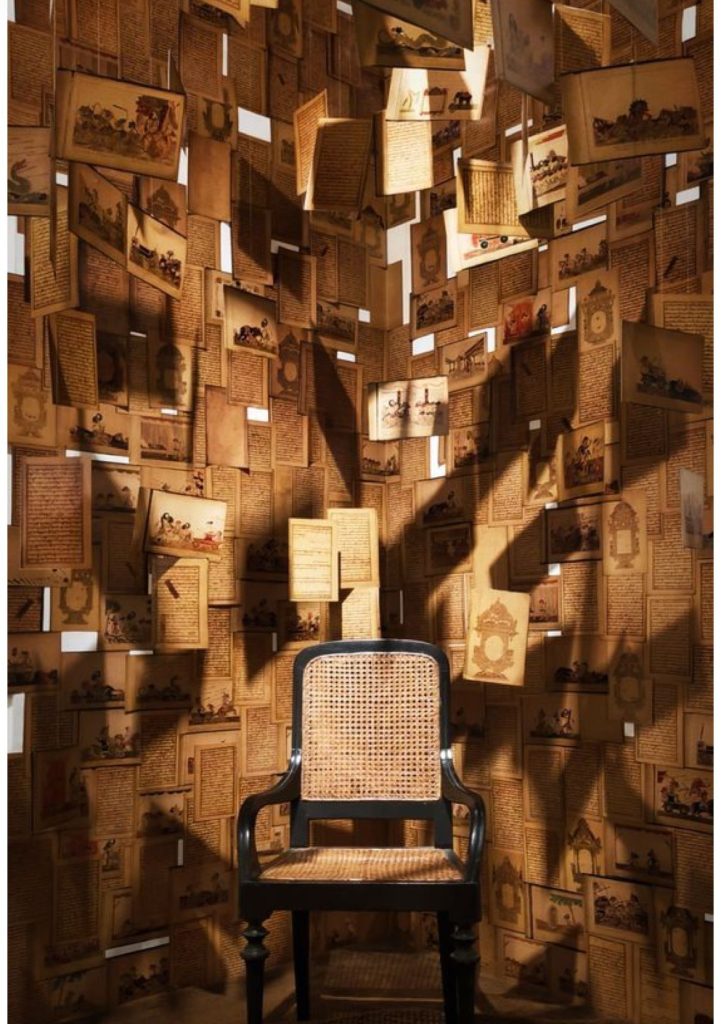

Suasana kelas sastra di banyak sekolah kita hari ini sering sunyi dari rasa. Pelajaran sastra sekadar soal jenis gaya bahasa, menentukan tema, dan menyebut tokoh. Puisi diperlakukan seperti teka-teki, cerpen seperti soal pilihan ganda. Murid lebih sibuk mencari ringkasan cerita di internet ketimbang meresapi makna karya sastra secara utuh.

Situasi ini menyedihkan, karena pelajaran sastra justru kehilangan ruhnya sebagai ruang pengalaman estetis dan pengasahan empati. Sastra tidak dibaca untuk direnungkan, tetapi dijadikan hafalan. Tak heran bila sebagian siswa menganggap pelajaran ini sebagai beban yang membosankan, bahkan tidak berguna dalam kehidupan nyata.

Hal ini sesungguhnya mencerminkan kegagapan pendidikan kita dalam memahami esensi sastra sebagai bagian dari pembentukan karakter. Padahal, setiap bait puisi dan setiap alur cerita membawa denyut kehidupan yang bisa menghidupkan hati siswa. Namun jika sastra hanya diposisikan sebagai objek hafalan dan penilaian kognitif, maka fungsinya akan tereduksi menjadi angka-angka di rapor.

Peran Sastra dalam Membentuk Kepekaan Sosial

Padahal, dalam masyarakat yang kompleks dan sarat perbedaan seperti Indonesia, sastra memiliki peran krusial dalam membentuk kepekaan sosial, memperluas imajinasi, dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Siswa yang membaca cerpen tentang kemiskinan akan lebih mungkin memahami derita sesama. Siswa yang menulis puisi akan lebih peka pada nuansa bahasa dan makna hidup. Dalam karya sastra, mereka menemukan cermin untuk mengenali diri dan jendela untuk memahami orang lain.

Di negara yang kaya akan keberagaman budaya dan sosial, karya-karya sastra menjadi media efektif untuk menanamkan toleransi dan empati. Misalnya, cerpen-cerpen Umar Kayam yang menggambarkan kehidupan rakyat kecil, atau puisi-puisi Chairil Anwar yang menyuarakan kegelisahan eksistensial, sesungguhnya adalah pelajaran hidup yang jauh lebih bermakna ketimbang sekadar soal ujian.

Namun realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Banyak sekolah memperlakukan karya sastra sebagai bahan ulangan, bukan bahan penghayatan. Sastra masuk dalam kisi-kisi ujian, bukan dalam ruang batin siswa. Guru yang dibebani tuntutan kurikulum dan nilai rapor, akhirnya lebih fokus pada capaian kognitif, bukan afektif. Sementara itu, waktu yang tersedia pun terbatas. Akibatnya, pelajaran sastra kering dari kedalaman makna.

Tantangan Dunia Digital

Krisis ini makin diperparah oleh kehadiran media digital yang menawarkan kemudahan sekaligus distraksi. Anak-anak kini lebih tertarik menyaksikan konten TikTok berdurasi satu menit daripada membaca cerpen lima halaman. Budaya membaca yang lambat dan kontemplatif tergeser oleh budaya menonton yang cepat dan impulsif. Sastra kalah bersaing dengan hiburan digital yang instan dan heboh. Buku sastra makin asing, sementara gawai makin akrab di genggaman.

Mereka yang semestinya dilatih mengolah kata kini lebih gemar mengolah emoji. Mereka yang seharusnya diajak membaca novel justru tenggelam dalam deretan video pendek yang serba cepat dan sering kali dangkal. Dunia digital, meskipun menyajikan banyak kemungkinan, ternyata juga memproduksi generasi yang semakin jauh dari kebiasaan membaca dengan penuh penghayatan.

Namun di sisi lain, kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan perkembangan teknologi. Tantangannya justru bagaimana menghadirkan sastra dengan pendekatan yang relevan dengan budaya digital anak-anak masa kini. Di sinilah kreativitas guru dan lembaga pendidikan diuji.

Mengubah Cara Mengajar Sastra

Sastra harus dihidupkan kembali di ruang kelas, bukan sebagai kewajiban hafalan, tetapi sebagai pengalaman manusiawi. Guru bisa mengajak siswa membaca puisi sambil berdiskusi perasaan yang muncul. Cerpen bisa dijadikan bahan refleksi dan diskusi tentang persoalan sosial. Drama bisa dipentaskan di kelas, memberi ruang bagi ekspresi dan kolaborasi.

Siswa tidak cukup hanya disuruh membaca, tetapi juga diajak menulis. Menulis puisi tentang diri sendiri, tentang orang tua, tentang keresahan mereka terhadap dunia. Dalam proses itu, mereka belajar menyusun kata, mengolah rasa, dan menyampaikan pikiran. Ini adalah pelajaran penting yang tak didapat dari hafalan atau pilihan ganda.

Bahkan, di era digital ini, menulis puisi atau cerpen bisa diarahkan ke media sosial kelas yang dikelola bersama. Siswa diajak mempublikasikan karya mereka, saling memberi tanggapan, dan membangun kebanggaan terhadap karya tulis. Dengan begitu, sastra menjadi kegiatan yang aktual dan bermakna, bukan sekadar teori di buku paket.

Peran Guru dan Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka sebenarnya memberi ruang bagi pendekatan semacam ini. Namun perlu keberanian dan kreativitas dari guru. Pelajaran sastra tak cukup disampaikan lewat metode ceramah dan penugasan rutin. Ia butuh pendekatan partisipatif dan reflektif. Butuh guru yang bukan hanya tahu teori sastra, tetapi juga mencintai dan menikmati sastra sebagai bagian dari hidup. Guru perlu menjadi pembaca aktif dan penulis yang jujur, agar bisa menularkan semangat itu kepada murid.

Guru sastra adalah jantung dari kelas sastra yang hidup. Jika guru hanya mengajar karena tuntutan tugas, tanpa cinta pada sastra, maka bagaimana mungkin rasa itu bisa menular pada siswa? Di sinilah pentingnya membangun komunitas guru yang saling berbagi praktik baik, saling memberi inspirasi, dan saling menguatkan dalam upaya memanusiakan pelajaran sastra.

Kemitraan dengan Komunitas Sastra

Kemitraan dengan komunitas sastra lokal juga bisa menjadi jalan keluar. Sekolah bisa mengundang penyair, cerpenis, atau penulis muda untuk berbagi proses kreatif di kelas. Kegiatan seperti ini akan memberi siswa pengalaman langsung bahwa sastra adalah dunia yang hidup dan nyata. Selain itu, penerbit dan pegiat literasi juga bisa terlibat dalam pengadaan buku bacaan sastra yang layak dan menarik. Buku-buku itu tidak melulu harus “klasik”, tetapi juga bisa berasal dari penulis muda yang dekat dengan dunia remaja masa kini.

Banyak komunitas sastra yang bersedia menjadi mitra sekolah, asalkan ada ruang dan kemauan dari pihak sekolah. Kegiatan seperti bedah buku, workshop menulis, atau malam pembacaan puisi bisa menjadi momen penting bagi siswa untuk merasakan bahwa sastra adalah sesuatu yang hidup, menyenangkan, dan penuh makna.

Menghidupkan Sastra, Menghidupkan Daya Rasa Bangsa

Tentu tak mudah mengubah situasi yang sudah berlangsung lama. Tapi bila kita percaya bahwa pendidikan bukan hanya soal angka, melainkan soal pembentukan manusia, maka menghidupkan sastra di kelas adalah keharusan. Sebab sastra bukan pelajaran tambahan, melainkan bagian penting dari proses menjadikan manusia lebih manusiawi.

Pendidikan tanpa sastra adalah pendidikan yang kering. Ia mungkin menghasilkan manusia yang cerdas secara teknis, tetapi miskin rasa dan empati. Di tengah dunia yang makin keras dan cepat, kita justru butuh manusia yang bisa berhenti sejenak, membaca kehidupan, dan menuliskannya dengan jujur. Itu semua bisa dimulai dari kelas-kelas sastra yang hidup kembali.

Menghidupkan sastra di sekolah adalah menghidupkan daya rasa bangsa. Jika kita ingin membentuk generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berperasaan, maka mari kita beri tempat yang layak bagi sastra—di kelas, di buku, dan terutama, di hati para siswa.***