Di dalam dunia pendidikan anak usia dini, keberhasilan masih seringkali diukur pada seberapa cepat anak mahir membaca, menulis, dan berhitung. Orang tua berlomba-lomba memasukkan anak ke dalam bimbingan belajar yang mengiming-imingi jaminan bisa membaca dan berhitung dalam waktu singkat. Anak usia tiga tahun sudah dipaksa membaca A sampai Z di atas kertas lebar yang menampilkan abjad 26 huruf jumlahnya. Belum lagi tempat-tempat belajar anak yang setiap hari mengajak anak menghitung bahkan hingga ratusan yang laporan belajarnya dituliskan dan dijelaskan hanya dari aspek perkembangan kognitif dalam hal ini Calistung (Baca Tulis Hitung). Pertanyaannya kemudian, benarkah itu adalah kebutuhan anak yang sesungguhnya?

Jika berkaca pada sistem pendidikan di masa kini, adanya “kemerdekaan” dalam belajar sebenarnya konsep yang baik. Pada kata merdeka itu pula terkandung makna bahwa anak bebas dari segala hal yang menuntut diri mereka, termasuk dalam hal hasil belajar yang kaku. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil yang hanya didasarkan pada kemampuan baca, tulis, dan hitung saja. Padahal, sebelum menuntut anak mahir membaca dan menulis, ada faktor yang jauh lebih penting dan ini jelas akan memengaruhi kemampuan anak membaca dan menulis pula (pada akhirnya). Mari kita lihat hasil penelitian berikut.

Dilihat dari sisi teori perkembangan, Jean Piaget menegaskan bahwa anak usia dini (0–6 tahun) berada pada tahap pra-operasional (Khadijah, 2016). Pada tahap ini, anak sedang belajar melalui simbol, imajinasi, dan bermain pura-pura. Artinya, tuntutan untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung secara formal belum sesuai dengan kesiapan perkembangan kognitif mereka. Justru stimulasi yang tepat pada tahap ini adalah lewat eksplorasi, pengalaman konkret, dan interaksi sosial.

Sejalan dengan itu, Lev Vygotsky melalui konsep zone of proximal development (ZPD) menekankan bahwa pembelajaran anak akan optimal jika diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan aktual dan kemampuan potensialnya (Yuandana, 2023). Anak tidak bisa dipaksa berada di luar zona perkembangannya. Maka, ketika anak usia dini dipaksa menguasai calistung terlalu dini, justru yang terjadi adalah pressure yang bisa menghambat motivasi intrinsik anak dalam belajar

Sebenarnya, kemampuan membaca dan berhitung pada anak itu bukan hal yang buruk. Tetapi menjadi buruk jika orang tua atau pendidik meletakkan target tersebut di atas target-target perkembangan anak yang lain. Melansir informasi yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (STTPA), ada 6 aspek perkembangan anak usia dini yang perlu dijadikan poros utama pendidikan anak usia dini, dan jika dibaca dengan saksama, tidak ada tuntutan anak untuk mahir baca, tulis, atau hitung (Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014). Semua mengarah pada pengenalan saja, sebatas mengenal, tidak ada tuntutan. Maka, jika ada tempat belajar anak yang menjadikan kemahiran membaca, menulis, dan berhitung sebagai tujuan utama kurikulumnya dan tertulis jelas di posternya, sudah dipastikan hal itu tidak mengacu pada STTPA. Walau nantinya anak menjadi mahir membaca, menulis, dan berhitung, tidak menutup kemungkinan stimulasi terhadap aspek perkembangan anak yang lain akan terhambat, dan itu bisa menjadi masalah di masa depan atau ketika anak dewasa kelak.

Jika merujuk pada Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STTPA), ada enam aspek perkembangan anak yang seharusnya menjadi pondasi utama pendidikan usia dini. Keenam aspek ini bukan hanya daftar formalitas, tapi benar-benar menyangkut bekal hidup anak yang akan mereka bawa sampai dewasa.

Pertama, aspek nilai agama dan moral

Di sini anak belajar membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik, mengenal kebiasaan sederhana seperti mengucapkan salam, berterima kasih, atau meminta maaf (Masitah & Setiawan, 2018). Hal-hal kecil ini justru akan lebih berharga dibandingkan sekadar bisa membaca cepat. Bayangkan anak yang mahir calistung tapi tidak tahu cara menghargai orang lain. Bukankah hal itu justru jadi masalah di kemudian hari? Pendidikan anak usia dini yang sehat mestinya menanamkan fondasi karakter ini lebih dulu, karena inilah bekal utama anak untuk berinteraksi di masyarakat.

Kedua, aspek fisik-motorik

Anak usia dini butuh banyak bergerak: berlari, melompat, merangkak, memanjat, atau sekadar bermain ayunan (Khadijah, 2020). Dari situ motorik kasar mereka terlatih. Begitu juga motorik halus, misalnya dengan meronce, mencoret, menggunting, atau menyusun balok. Sering kali orang tua terburu-buru ingin anak bisa menulis huruf padahal otot jarinya belum kuat. Jangankan untuk menulis lancar, untuk memegang pensil saja masih perlu latihan. Pun latihannya tidak langsung diajarkan bagaimana cara memegang pensil dengan benar, melainkan mengembangkan motorik halusnya terlebih dahulu melalui kegiatan sederhana yang menyenangkan. Jika kecerdasan fisik dan motorik dilatih dengan baik sejak dini, kemampuan menulis nantinya akan muncul dengan lebih alami, tanpa paksaan.

Ketiga, aspek kognitif

Kognitif bukan soal berapa cepat anak bisa berhitung, melainkan bagaimana mereka bisa berpikir logis, memecahkan masalah, atau membuat hubungan antar peristiwa. Misalnya, ketika anak melihat hujan turun lalu berkata, “Kalau hujan, tanah jadi basah,” itu sudah bentuk kemampuan kognitif yang berkembang. Sayangnya, fokus berlebihan pada angka sering membuat aspek ini jadi sempit: anak hanya diminta menghitung 1–100 tanpa benar-benar memahami maknanya. Padahal, kognitif yang sehat akan mendorong rasa ingin tahu, dan justru itu yang membuat anak nanti lebih mudah menyerap pelajaran akademik (Hadi, 2021).

Selain itu, sebenarnya kecerdasan numerik anak juga bisa diterapkan dengan cara lain yang lebih fleksibel dan menyenangkan, yakni dengan bermain peran penjual dan pembeli, atau pengenalan angka menggunakan metode Read Aloud. Anak tetap bisa mengenal angka tanpa harus dituntut menghitung dengan cepat, banyak, dan penuh tekanan.

Keempat, aspek bahasa

Bahasa jauh lebih luas daripada sekadar mengenal huruf A sampai Z. Anak butuh membangun kosakata, memahami instruksi, berani bercerita, dan belajar mengekspresikan isi pikirannya (Kholilullah et al., 2020). Kalau anak terbiasa diajak ngobrol, dibacakan buku cerita, atau bernyanyi bersama, otomatis kemampuan bahasanya akan kaya. Inilah yang jadi dasar untuk bisa membaca dan menulis dengan lancar ketika waktunya tiba. Sering kali kita melupakan bahwa membaca bukan sekadar mengenal huruf, tapi juga tentang memahami makna. Bahkan, makna kata literasi saja tidak terbatas pada kemampuan membaca, tetapi juga pemahaman terhadap apa yang dibaca, serta kemampuan mengimplementasikannya. Bayangkan anak-anak yang dipaksa untuk lancar membaca di sekolah tetapi saat pulang ke rumah, ia jarang diajak ngobrol menceritakan tentang hari-harinya, perasaannya, dan kebutuhan-kebutuhannya. Itulah justru yang menghambat kemampuannya dalam berbahasa.

Kelima, aspek sosial-emosional

Inilah yang paling sering diabaikan. Anak usia dini sedang belajar mengendalikan perasaan: bagaimana menunggu giliran, bagaimana menghadapi rasa kecewa, atau bagaimana berbagi dengan temannya, mengendalikan diri ketika tidak diizinkan meminjam mainan milik temannya, dan menahan diri untuk terbiasa antre. Jika aspek ini tidak dilatih, anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang pintar secara akademik, tapi mudah marah, tidak sabar, atau kesulitan bekerja sama (Dewi et al., 2020). Bukankah tujuan pendidikan yang lebih besar adalah mencetak manusia yang bisa hidup berdampingan dengan orang lain? Kita sering melihat bagaimana fenomena orang dewasa yang tumbuh dengan luka-luka masa kecil, kesulitan mengelola emosi, dan berujung pada konflik-konflik yang tak berkesudahan. Barangkali, itu juga salah satu akibat masa kecil yang pertumbuhan sosial-emosionalnya belum optimal. Maka dari itu, keterampilan sosial dan emosional justru jauh lebih penting untuk diasah sejak dini.

Keenam, aspek seni

Sering dianggap sekadar hiburan, padahal seni adalah sarana penting untuk mengekspresikan diri. Anak yang mencoret-coret kertas, bernyanyi dengan lantang, atau menari dengan penuh semangat sebenarnya sedang melatih imajinasi, kreativitas, dan rasa percaya diri. Anak yang terbiasa diberi ruang untuk berkreasi akan tumbuh lebih fleksibel menghadapi perubahan. Di dunia yang serba cepat seperti sekarang, kemampuan beradaptasi dan berpikir kreatif jauh lebih bernilai daripada sekadar bisa menghitung cepat di usia dini. Apalagi tantangan di masa depan jauh lebih dari sekedar bisa membaca, bisa menulis, dan bisa berhitung, tetapi utamanya pada kemampuan adaptasi dan penyelesaian masalah secara tepat. Selain itu, seni juga bisa menjadi sarana coping mechanism yang baik dalam manajemen emosi (Saleh et al., 2023). Sehingga, di masa depan, anak tidak lagi kesulitan dalam menghadapi dinamika emosi yang dihadapi. Sebab ia punya “pelarian” yang sehat yakni diekspresikan dengan seni, baik itu seni lukis, seni musik, atau seni yang lainnya.

Pada Akhirnya…

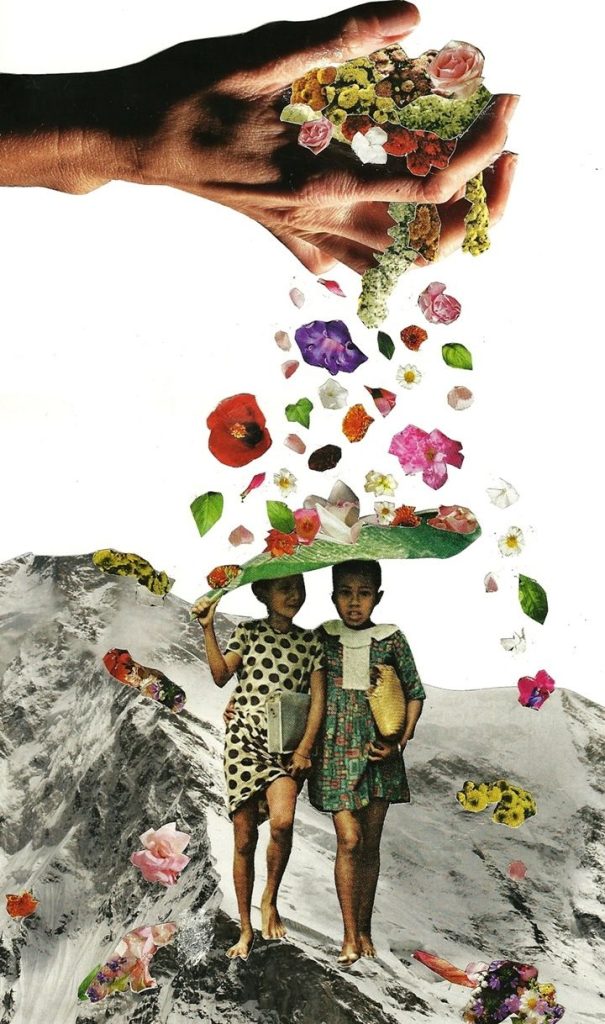

Masa kanak-kanak itu singkat sekali. Sayang rasanya kalau waktu emas ini habis hanya untuk mengejar huruf dan angka. Membaca, menulis, dan berhitung mungkin memang penting, tapi itu bukan tujuan utama di usia dini, itu hanyalah salah satu bagian kecil dari perjalanan panjang pendidikan anak.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana anak merasa bahagia saat belajar, bagaimana ia percaya diri mengekspresikan dirinya, bagaimana ia belajar berempati dan menghargai orang lain, serta bagaimana ia mampu mengendalikan emosinya ketika menghadapi kesulitan. Semua itu tidak bisa dibentuk instan seperti menghafal abjad, tapi tumbuh perlahan lewat pengalaman sehari-hari yang menyenangkan. Maka, tugas kita sebagai orang tua maupun pendidik adalah memastikan bahwa anak-anak tumbuh dengan utuh. Karena sesungguhnya, bekal terpenting untuk masa depan mereka bukan sekadar seberapa cepat bisa membaca, melainkan seberapa siap mereka menghadapi kehidupan dengan hati yang kuat dan pikiran yang terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, A. R. T., Mayasarokh, M., & Gustiana, E. (2020). Perilaku Sosial Emosional Anak Usia Dini. Jurnal Golden Age, 4(01), 181–190. https://doi.org/10.29408/jga.v4i01.2233

Hadi, S. A. (2021). Meningkatkan Kecerdasan Kognitif Anak Usia Dini melalui Pendidikan Seni Melukis. Manazhim, 3(1), 32–39. https://doi.org/10.36088/manazhim.v3i1.1040

Khadijah. (2016). Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini Teori dan Pengembangannya. In Perdana Publishing.

Khadijah. (2020). Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini: Teori dan Praktik. Prenadamedia.

Kholilullah, Hamdan, & Heryani. (2020). Perkembangan Bahasa Anak. Jurnal AKTUALITA, 10(1), 75–94.

Masitah, W., & Setiawan, H. R. (2018). Upaya Meningkatkan Perkembangan Moral dan Sosial Emosional Anak Melalui Metode Pembiasaan Di Ra. Al-Hikmah. Jurnal Intiqad: Agama Dan Pendidik Islam, 10(1), 174–187. https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1930

Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, 6 (2014).

Saleh, R., Kurniati, A., & Suhardin, N. (2023). Stimulasi Perkembangan Aspek Seni Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 6(1), 68–76.

Yuandana, T. (2023). Teori dan Praktik Perkembangan Anak Usia Dini. CV Bayfa Cendekia Indonesia.

Tentang Penulis

Suci Wulandari, lahir di Banyumas, pada 23 Mei 2000. Ia menyukai kucing dan laut. Saat ini, ia telah menyelesaikan pendidikan S-1 dengan mengambil jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kesibukan lainnya antara lain tergabung dalam Komunitas Rumah Kreatif Wadas Kelir (RKWK), Sekolah Kepenulisan Sastra Peradaban (SKSP), Lembaga Kajian Nusantara Raya, dan Wadas Kelir Publisher.